Así como en Montería y sus alrededores, hay una gran devoción por el porro María Varilla; en Sincelejo no cesa el goce con ‘Fiesta en corraleja’; Cartagena palpita con el ‘Pie pelúo’; en tanto que en Barranquilla no se concibe el Carnaval sin que suene la danza de garabato ‘Te olvidé’, a los nativos y residentes en Santa Marta se les remueven los hilos de la emoción con ‘El helado de leche’, una pieza que por muchas décadas ha encabezado la banda sonora de los samarios, incluso más que ‘Santa Marta tiene tren’, de Manuel Medina Moscote, ‘Las tres perlas’ de Carlos Alberto Vidal o ‘Santa Marta’, la bella composición del maestro Rafael Mejía Romani, interpretada de manera magistral por Juan Piña con La Revelación:

El mar le dijo al sol

aquí tengo en mis aguas

a esa linda sirena

que Bastidas soñaba

en un sueño más bello

que tuvo en España

y el sol se transformó

en gigante atarraya

y besó a la sirena

y la puso en la playa

con furia de mar

la llamó Santa Marta…

Es indudable que por la música, la interpretación y sobre todo por la letra, la bella obra del maestro barranquillero Mejía Romani debería ser considerada la canción emblemática de ‘La bahía más hermosa de América’. Pero no. Y como bien lo afirma una vieja y popularísima sentencia latina: ‘la voz del pueblo es la voz de Dios’, (vox populi vox dei), el honor de la canción más emblemática de Santa Marta se le confiere a ‘El helado de leche’, pieza que ha trascendido generaciones, y se destaca por su ritmo cadencioso y envolvente, característico del porro, género que fusiona la tradición africana con lo indígena y lo europeo.

No hay fiesta masiva o privada, en la eterna, primorosa Santa Marta, en la que no suene ‘El vaso de leche’ para incitar, por lo menos, al taconeo.

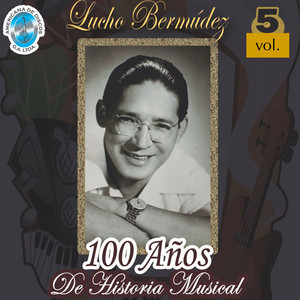

Durante mucho tiempo, agrupación que se presentara en bazares o exclusivos salones de baile en Santa Marta, bien fuera banda u orquesta de renombre como Billos Caracas Boys, Pacho Galán, Lucho Bermúdez o Los Hermanos Martelo, tenían que interpretar, obligatoriamente, esa pieza.

El investigador musical magdalenense Cristóbal Escandón Camargo, quien tiene en preparación el libro ‘Historia de la música y el baile en el Caribe insular y en la costa continental’, no duda en aseverar que ‘El helado de leche’ es la pieza musical de mayor arraigo entre sus coterráneos samarios, pero aclara que, en honor a la verdad, no encuentra explicación ninguna por la cual se dé esa aceptación.

“En primer lugar -dice Escandón- ese es un danzón cubano, es decir una canción foránea que hasta el día de hoy no hay certeza absoluta de quién es su autor, y en segundo lugar, su melodía no tiene nada que ver con Santa Marta”.

Asegura Cristóbal Escandón que, en 1928, el trompetista samario Humberto Gómez Vega fundó la orquesta Perla del Caribe, la cual se convertiría en la agrupación de planta del Club Santa Marta. Dicha colectividad grabaría, en los estudios Colombia de Barranquilla, la primera versión, en nuestro país, del tema ‘El Helado de Leche’. Salió como obra de Gómez Vega, pero de ese registro fonográfico no existe, hasta la fecha, una sola copia.

En sus programas de radio, el connotado historiador musical barranquillero Álvaro Ruiz Hernández, ya fallecido, siempre sostuvo que ‘El helado de leche’ era una canción instrumental foránea, y que esta la había traído originalmente a Colombia, en 1924, la Orquesta panameña de los Hermanos Fábregas, en una versión que difundió Emisora Atlántico. “No tenía letra”, aseveraba Ruiz Hernández.

Muchos historiadores, entre los que sobresale Guillermo Henríquez, le atribuyen la autoría de la letra de ‘El helado de leche’ al cienaguero Eulalio Meléndez, el autor de ‘La piña madura’ y director de la orquesta Armonías de Ciénaga. También hay otros ilustres músicos a los que se les señala como autores de la mencionada canción. Dos de ellos son el maestro carmero Lucho Bermúdez y Jorge Conde, pianista y arreglista samario.

“En verdad no hay claridad sobre el autor de ‘El helado de leche’, asegura el investigador musical José Portacio Fontalvo, biógrafo de Lucho Bermúdez.

Con el correr de los años, la muy aclamada canción fue grabada por reconocidas agrupaciones del pentagrama popular de Colombia, entre las que sobresalen las orquestas de Lucho Bermúdez con la voz de Matilde Díaz, y la Orquesta de Juancho Torres, con la vocal de Shaddy Herrera. La misma orquesta de Lucho Bermúdez realizó una versión muy bien lograda de ‘El helado de leche’, en 1985, con la magnífica interpretación de Ana Cecilia Almanza Campo, conocida como ‘La novia de Santa Marta’.

Con helado de leche

me quieres embrujar

me quieres embrujar,

¡caramba!

Con helado de leche

me quieres conquistar

me quieres conquistar,

¡caramba!

Y tus dulces besitos

que me saben a miel

no quieres darme

yo no sé por qué

Sobre la autoría de ‘El helado de leche’ la polémica sigue. Lo único cierto es que es una pieza icónica en la esencia samaria. Se mantiene vigente en el gusto de los melómanos por su instrumentación, que crea una atmósfera festiva y nostálgica que invita tanto al baile como a la contemplación. La lírica, cargada de evocación es un homenaje a la memoria colectiva y la identidad musical de la ciudad de Bastidas…

Por Fausto Pérez Villarreal